- 一言

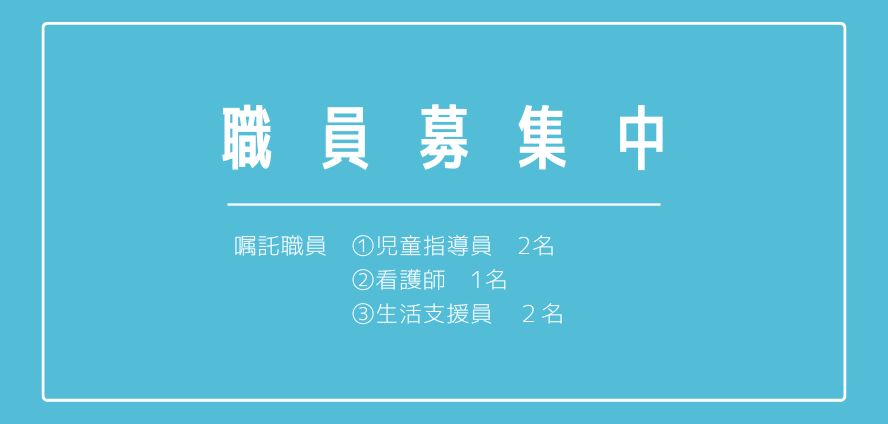

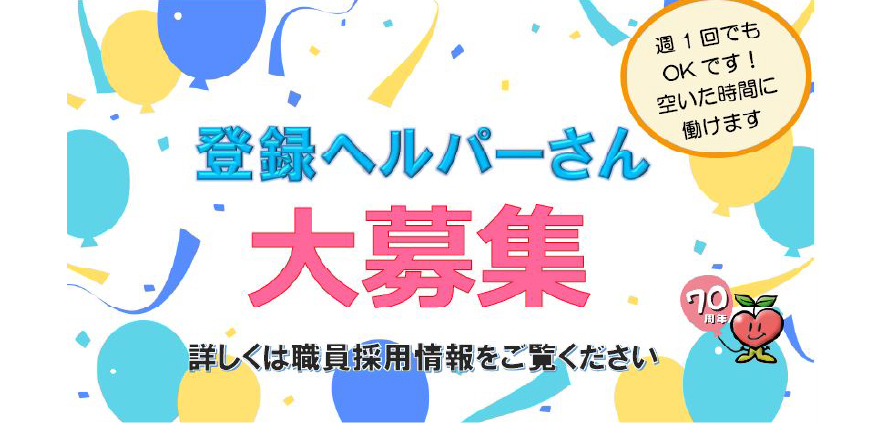

コラム - 職員募集しています!

新着情報

-

-

- 2024.04.17障がい者福祉

- いぶき新商品のお知らせ

-

- 2024.04.17高齢者福祉

- おたっしゃクラブ

-

- 2024.04.15障がい者福祉

- いぶき お花見ランチ♪

-

- 2024.04.11高齢者福祉

- ほのぼのくらぶ

-

- 2024.04.10お知らせ

- 生活介護・いぶき 合同お花見会

-

- 2024.04.10児童福祉

- 川東児童センター 4月の「あそびのひろば」

-

- 2024.04.09高齢者福祉

- 今日のわいわいレクデー

-

- 2024.04.04児童福祉

- 川東児童センター 「お花見会🌸」をしました

-

- 2024.04.01お知らせ

- 総合福祉センター使用料・減免対象の変更について

-

- 2024.03.29お知らせ

- 中央児童センター 4月「あそびのひろば」

-

- 2024.03.28高齢者福祉

- 健康講座を行いました

-

- 2024.03.28障がい者福祉

- いぶき 年度締めくくり会

-

- 2024.03.14高齢者福祉

- 趣味の教室

-

- 2024.03.13高齢者福祉

- 今日のコミュニティカフェ(かわにし)

-

- 2024.03.12高齢者福祉

- 第106回3センター親睦カラオケ発表会♪

-

イベントスケジュール

-

- 2024.04.24児童福祉 NEW

- 川東児童センター『こどものつどい』のお知らせ

-

- 2024.04.23児童福祉 NEW

- 中央児童センター「こどものつどい」ご案内

-

- 2024.04.19 NEW

- 赤十字水上安全法講習開催のお知らせ

-

- 2024.04.18児童福祉 NEW

- 瀬戸児童館「こどものつどい」のご案内

-

- 2024.04.17

- 上部児童センター【こどものつどい】のおしらせ

-

- 2024.03.29児童福祉

- 瀬戸児童館 4月 あそびのひろば

-

- 2024.03.27

- 上部児童センター なかよしひろばのおしらせ

-

- 2024.03.23児童福祉

- 川東児童センター「お花見会」のご案内

-

- 2024.02.29児童福祉

- 上部児童センター「なかよしひろば」のおしらせ

-

- 2024.02.27児童福祉

- 瀬戸児童館 3月 あそびのひろば

-

- 2024.02.27

- 川東児童センター 3月「ともだちひろば」

-

- 2024.02.16児童福祉

- 川東児童センター「第19回 新居浜ベーゴマ大会」のお知らせ

-

- 2024.02.01児童福祉

- 瀬戸児童館 むかしあそび大会のお知らせ

-

- 2024.01.29児童福祉

- 瀬戸児童館 2月 あそびのひろば

-

- 2024.01.29

- 上部児童センター なかよしひろばのおしらせ